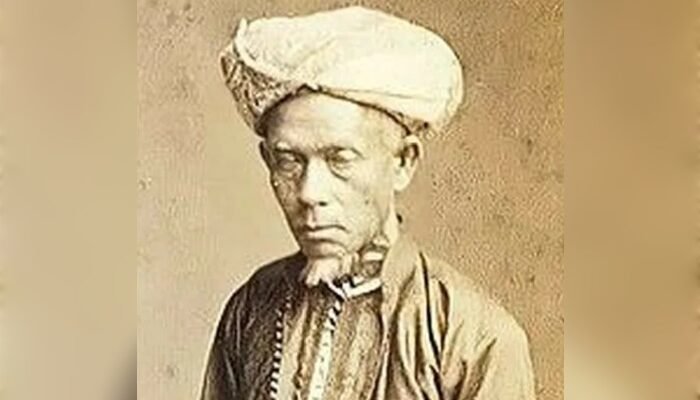

BrajaNews.com. Sutan Sjahrir lahir di Padang Panjang, 5 Maret 1909, dari keluarga Minangkabau berpendidikan. Masa mudanya ditempa di Belanda, bergabung dengan Perhimpunan Indonesia, tempat ia bergaul dengan tokoh pergerakan seperti Hatta dan Ali Sastroamidjojo. Di sana pemikirannya ditempa oleh sosialisme Eropa, demokrasi parlementer, dan gagasan humanisme universal.

Sekembalinya ke tanah air pada awal 1930-an, Sjahrir bersama Hatta mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) pada Desember 1931. Berbeda dengan Partindo yang mengandalkan agitasi massa, PNI-Baru menekankan pendidikan politik dan kaderisasi. Gaya elitis ini membuat organisasinya kecil, tetapi solid. Karena aktivitasnya, ia ditangkap pemerintah kolonial pada awal 1934 dan dibuang ke Boven Digul lalu Banda Neira. Di pengasingan, ia tetap konsisten mendidik anak-anak setempat, menunjukkan betapa pendidikan baginya adalah inti perjuangan.

Kedatangan Jepang tahun 1942 membebaskannya dari pembuangan. Namun Sjahrir menolak bekerja sama dengan militer pendudukan, berbeda dengan sebagian besar pemimpin nasionalis yang memilih jalan kompromi. Sikap anti-Jepang ini membuatnya lebih kredibel di mata Sekutu setelah Jepang kalah. Maka ketika Proklamasi 17 Agustus 1945 terjadi, ia segera menulis pamflet terkenal “Perjuangan Kita” yang menekankan bahwa Indonesia harus menempuh jalur diplomasi, menolak totalitarianisme, dan berlandaskan demokrasi.

Pada 14 November 1945, Sjahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Inilah saat ia memainkan peran paling penting dalam sejarah: memimpin diplomasi melawan Belanda. Negosiasinya melahirkan Perjanjian Linggadjati (15 November 1946, ditandatangani 1947) yang mengakui de facto kedaulatan Republik atas Jawa, Sumatra, dan Madura. Bagi sebagian rakyat, perjanjian ini adalah pengkhianatan karena dianggap kompromi. Namun bagi Sjahrir, itu adalah langkah realistis untuk membuka pintu pengakuan internasional.

Posisinya semakin terjepit ketika muncul kubu garis keras yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan (Tan Malaka dkk.). Mereka menuduh Sjahrir terlalu lembek pada Belanda. Konflik memuncak pada Peristiwa 3 Juli 1946, ketika Sjahrir diculik oleh kelompok militer simpatisan Tan Malaka. Walau akhirnya dibebaskan, peristiwa ini menunjukkan betapa kontroversial strategi diplomasi yang ia jalankan.

Seiring waktu, pengaruh Sjahrir meredup. Kabinetnya jatuh pada 1947, dan ia kemudian memimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI). Partai ini dikenal sebagai partai kader yang elitis dan kurang populer secara elektoral. Pada Pemilu 1955, PSI hanya mendapat suara kecil, kalah jauh dari PNI, Masyumi, dan PKI. Meski demikian, PSI tetap vokal menentang penyalahgunaan kekuasaan.

Sukarno, yang pada akhir 1950-an mendorong konsep Demokrasi Terpimpin, melihat PSI sebagai ancaman. PSI bersama Masyumi menolak sistem ini dan dikaitkan dengan pemberontakan daerah PRRI/Permesta (1958), meski keterlibatan langsung Sjahrir tidak pernah terbukti. Akhirnya, pada Agustus 1960, PSI dibubarkan pemerintah.

Puncak represi terjadi pada 17 Januari 1962, ketika Sjahrir ditangkap dengan tuduhan konspirasi. Ironisnya, ia tidak pernah diadili. Ia hanya ditahan bertahun-tahun tanpa proses hukum, sebuah bentuk “pembuangan” versi republik. Dalam tahanan, kesehatannya merosot. Tahun 1965 ia terkena stroke, kehilangan kemampuan bicara, dan hanya pada 1965 akhir diizinkan berobat ke Zürich, Swiss. Di sanalah ia wafat pada 9 April 1966, tepat pada hari ketika pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional.

Kisah Sjahrir adalah tragedi seorang idealis. Ia bersih, intelektual, dan menjunjung demokrasi. Namun justru karena itu pula ia tersingkir dalam politik Indonesia yang semakin otoriter di era Demokrasi Terpimpin. Jika Soekarno adalah simbol karisma dan mobilisasi massa, maka Sjahrir adalah lambang nalar, idealisme, dan konsistensi pada prinsip. Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa jalur yang dipilihnya pendidikan, diplomasi, dan demokrasi tidak populer di masanya, tapi menjadi fondasi penting yang kini justru terasa sangat relevan.***

(Aipama)